本文摘要

qzss.top

这篇文章是关于杨荫浏先生的《笙——竽考》第四部分的摘要。文章主要探讨了笙和竽的区别,通过对比不同历史时期的笙,揭示了笙上各管音高的承继关系和变迁情形。文章还讨论了笙在戏曲发展中的地位变化,以及现代笙的改革。

编者按:

《笙——竽考》是杨荫浏先生晚年时期的力作。杨先生通过结合历史文献、考古出土实物,以及民间现存乐种论述了笙竽之区别。通过比较宋代19簧和笙、智化寺17簧笙与清代雅乐17簧笙可知,笙上各管音高存在着承继关系,显示了变迁情形。究其原委,可能受戏曲发展影响,鼓、笛、三弦等乐器居于主要地位,笙的地位逐步降低,所以有逐渐减少音位的倾向。从17簧笙的流传来看,它与历史上“重四调”有关,如:西安鼓乐用“上、尺、六、五”四调,福建南音用“四腔、五腔、五空四亻乂、倍思”四调,智化寺管乐用“正、背、皆、月”四调,琵琶曲则用“小工、正工、乙字、尺字”四调。

笙——竽考

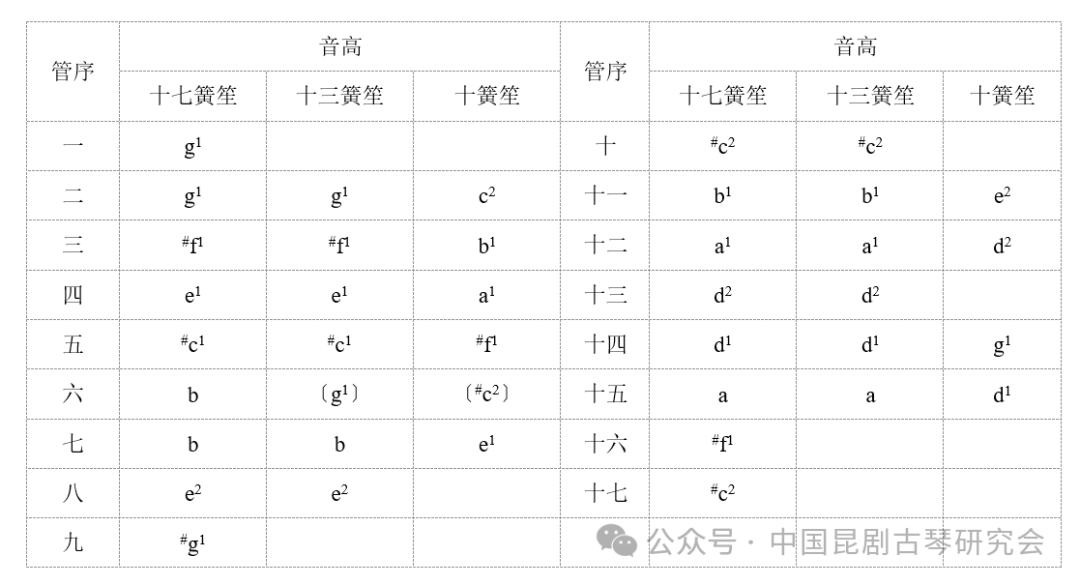

七 宋十九簧和笙、明清流传智化寺十七簧笙和清雅乐十七簧笙音高比较表

因古人对高低八度清浊之辨,往往不够明确,我们对高低八度的差异,可不必全信古人的说法,在比较中间,可灵活看待。从上表,我们注意到智化寺的笙和宋代的“和笙”在绝对音高上基本相同;又注意到清雅乐笙比智化寺笙约低一个小三度,虽绝对音高不同,但就相对音高而言,大体上也有着相通之处。用〔〕符号标出上下两笙间相对音高关系不相一致的管序,我们就可看出以下几点:

1.十七簧笙比之十九簧笙,十七簧笙是减去了十九簧笙的第五和第十三管。

2.智化寺笙比之宋和笙,除减少了二管以外,有十三管的音高相同,有四管的音高有着变动。

3.清雅乐笙比之智化寺笙,有十三管的相对音高关系相同,有四管的相对音高关系有着变动。

4.清雅乐笙比之宋和笙,有十二管的相对音高关系相同,有五管的相对音高关系有着变动。

可见,自宋至清,就笙上各管音高的相对关系言,大部分是前后相同,存在着继承关系,小部分是有所变动,显示了变迁情形。

清《律吕正义后编》所载宫廷雅乐用小笙,虽仍有十七管,但其第一、第九、第十六和第十七管,——共有四管不装簧片,这样,就成了十三簧笙;同时又改变原来十七簧笙的第六管的“工”(b)音为“上”(g)音。参看上表可以看出,在从十七簧笙变成十三簧笙中被减去或被改变的五管,正是在从十九簧笙变成十七簧笙中,其音位最不稳定的五管。

西安鼓乐所用的笙,虽也有十七管,但其第一、第八、第九、第十、第十三、第十六、第十七——共有七管不装簧片,这样,就成了十簧笙。据说,这种十簧笙也是从清代传下来的。同是西安鼓乐,各个民间乐队组织所取的音高标准,又有所不同:南集贤东村的“嗡笙”以g为“六”,南集贤西村的“嗡笙”以♭g为“六”,东仑的“宫调笙”以e为“六”,城隍庙的“平调笙”以c为“六”。但其各管间相对的音高关系,则各乐队之间是基本上一致的。比较清代以来十七簧笙、十三簧笙和十簧笙的音位如下。对西安鼓乐的笙,暂取南集贤东村的“嗡笙”为例。

八 清代以来十七簧笙、十三簧笙和十簧笙的音高比较表

可见,十三簧笙比之十七簧笙,除减去了第一、第九、第十六、第十七——四管不用和把第六管的音改低一个大三度以外,余音均相同。十簧笙比之十三簧笙,除又减去了第八、第十、第十三——三管不用和把第六管改高半音以外,其余各音的相对音高关系均相同。

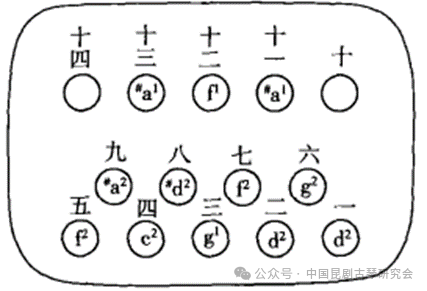

河南流行的十四管方笙,不知起于何时,估计清代可能已有。其笙管排列的次序和各管音高如图七。

图七 河南流行的十四管方笙音位图

在我调查这笙吹法的时候,我所见到的十四管方笙,其第十和第十四管是不装簧片的;因此,它实际上是一个十二簧笙。

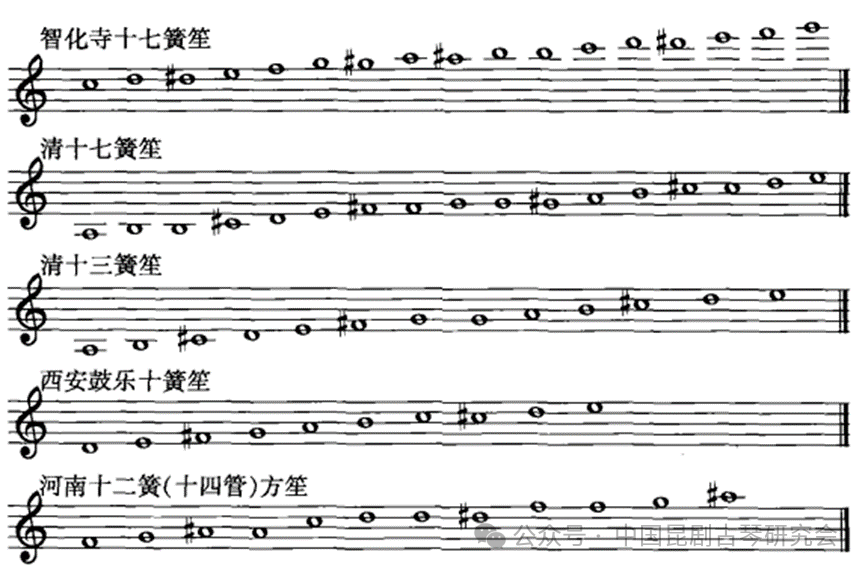

用线谱排列对照,明清以来智化寺十七簧笙,清十七簧笙、十三簧笙,西安鼓乐十簧笙和河南十四管方笙的音序,分析其转调的可能性如下:

除高低八度及同度重复的音不计外,智化寺十七簧笙有十个音,能吹出F、♭B、♭E、C四调;清十七簧笙有八个音,能吹出D、A二调;西安鼓乐十簧笙有八个音,能吹出G、D二调;河南方笙有八个音,只能吹出♭B调的一个六声音阶。

“十九簧至十三簧曰笙”,南北朝时人早已如此说。南北朝时,“十九簧至十三簧”的“笙”同时并存,可能也包括十七簧笙在内。宋代的十九、十七、十三簧笙,明代智化寺的十七簧笙,还是南北朝、隋、唐时期多种笙的形制的继续。多种形式的笙同时并存,可以适应专业和群众各方面的要求,这是可以理解的。十九簧笙可转十二调,十七簧笙可转四调,十七簧外加两根备用管的义管笙兼两者之用。十七簧笙的长期流传,看来是与历史上四调之特别得到重用有关。从今天存在的一些乐种来看,西安鼓乐用“上、尺、六、五”四调,福建南音用“四腔、五腔、五空四亻乂、倍思”四调,智化寺管乐用“正、背、皆、月”四调,琵琶曲用“小工、正工、乙字、尺字”四调;从相对音高关系而言,它们是基本上相同的——都成为一度、二度、五度、六度的关系,都是重用四调的例子,其转调的要求,都是十七簧笙所能满足。十三簧笙能奏二调,也适于民间好些只需要演奏二调的合奏曲之用。简言之,十九、十七、十三簧笙,其音位的排列,基本上是属于同一体系,其间递变的痕迹,可以清楚看出。

总观笙的发展,自隋至清,有逐步减少音位的倾向。推其原因,可能由于戏曲的发展,鼓、笛、三弦、胡琴等乐器逐渐居于主要地位,因而笙的地位相对降低。但今天不同了。为适应社会主义音乐文化的发展要求,笙又被重视起来,建国以来,各种改革笙的设计,不断出现。目前改革笙虽未定型,但在实际工作中已起着一定的作用。[1]

本文一方面从史料的角度,讨论笙的历史发展情况,以探索其发展规律;另一方面,对从事笙的改革的同志提供有关音位、形制方面的参考资料。由于作者水平有限,错误之处,尚希读者指正。

原载《乐器科技简讯》1974年第3期。

收入中国艺术研究院音乐研究所编《音乐研究文集》,北京:文化艺术出版社,1985年;收入《杨荫浏音乐论文选集》,上海文艺出版社,1986年。

[1]注:本文系作者所写中国音乐史参考论文中之一。

编辑:西西

审校:安安

微信扫码可打开本站小程序

相关文章

招募 | 成都永陵博物馆“二十四伎乐·演绎社”第一季“小小乐手”招募开启!

成都永陵博物馆 “二十四伎乐·演绎社” 第一季“小小乐手” 开始招募啦! 成都永陵博物馆...

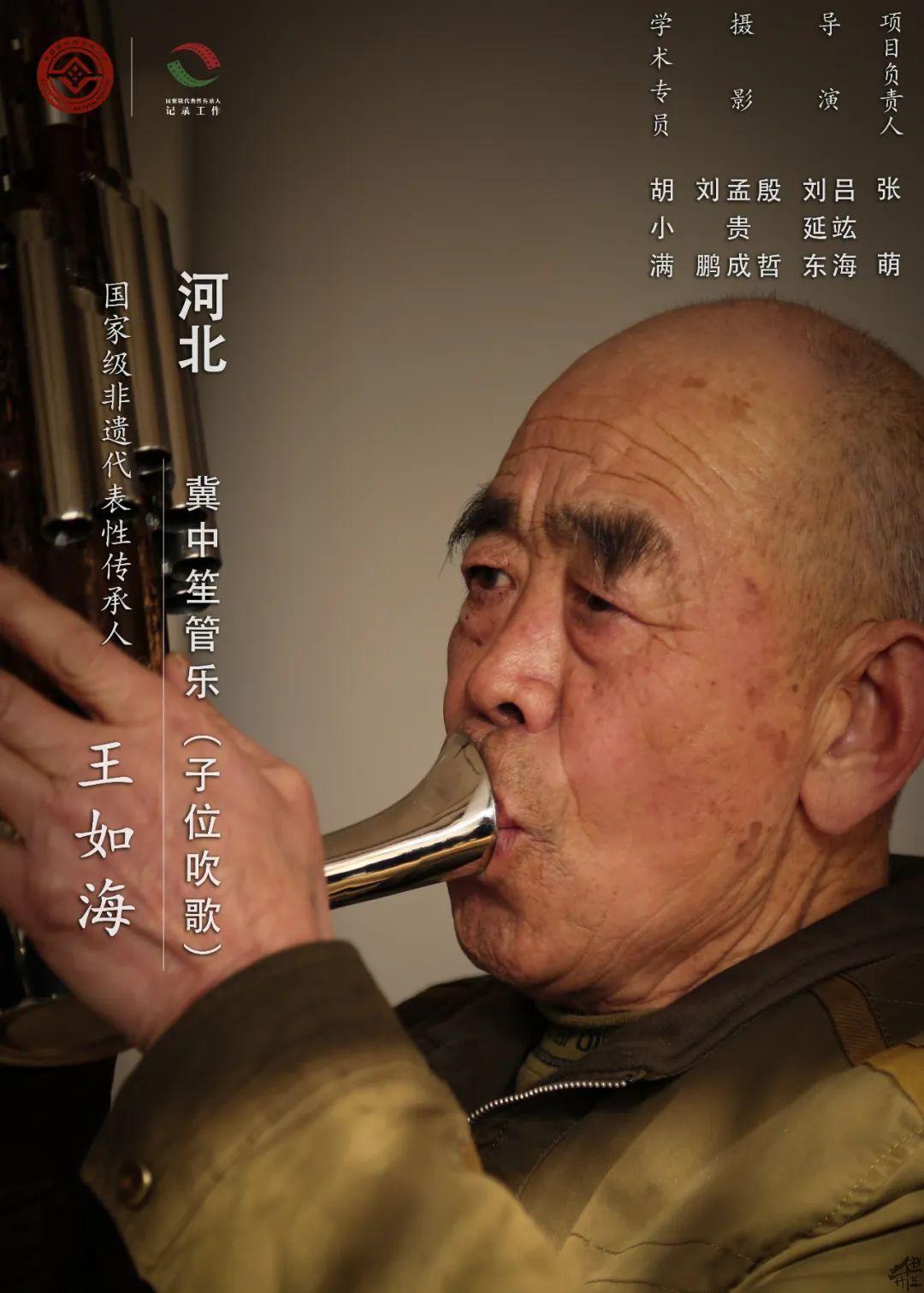

他们鉴证了文明第28弹|燕赵慷慨笙管嘹亮

燕赵大地不止有慷慨悲歌之士还有热情鼓吹之人冀中笙管百姓们自己的艺术乡亲们最爱的声音劳作之余 想吹就吹吹出欢喜 吹得嘹亮请听,这来自土地的音乐吹歌人王如海的大地之音△王如海——冀中笙管乐(子位吹歌)海报...

《颓败线的颤动》大唢呐(兼埙)、中音笙与打击乐(1999)

曲:贾国平颓败的身躯的全面斗颤动了,这颤动点点如鱼鳞,每一鳞斗起伏如沸水在烈火上,空中也即刻一同振颤,仿佛暴风雨中得荒海地波涛。她于是抬起眼睛,向着天空,并无词的言语也沉默尽绝,唯有颤动辐射若太阳,使...

看见文物 | 世界上最早使用自由簧的乐器是什么?

笙,是起源于我国的汉族古老的吹奏乐器,它是世界上最早使用自由簧的乐器,并对西洋乐器的发展曾起过积极的推动作用。笙属于簧片乐器族内的吹孔簧鸣乐器类,是世界上现存大多数簧片乐器的鼻祖。发音清越、高雅,音质...

无笙不成礼仪侗族芦笙的地位有多高?

编者按:织娘巧手把经纬之美,编成五彩侗锦;工匠细琢以榫卯之技,又见鼓楼高耸;阿哥阿妹抱琵琶之音,细听侗歌悠扬……在怀化,95万侗族同胞世代传习的生活方式,化作侗族文化的灿烂瑰宝。近日,红网时刻新闻记者...

《驹追骏》笙群奏

曲:张梦此曲为笙演奏大师翁镇发教授与十位少年而作的安可曲。交响乐团伴奏。此曲取材于蒙古音乐,无限的音乐之路象征着辽阔的草原,骏马带领着小马驹在广阔的草原上奔驰着。该曲意气风发,雄壮有力,现场演奏效果突...