本文摘要

qzss.top

江苏民歌《茉莉花》在跨越三百年的传播史中,通过笙乐的改编,实现了传统与现代、民族与世界的对话。在海淀紫竹院的中秋活动中,吴彤与“小彤鑫”彩虹笙乐团的孩子们以笙为媒介,重新解构了这首经典民谣,将其转化为兼具东方美学与国际表达的音乐新形态。此次改编突破传统笙乐的合奏模式,拓展了音域,丰富了和声层次。同时,新型彩虹笙的科技元素也为传统音乐的国际化提供了范本。

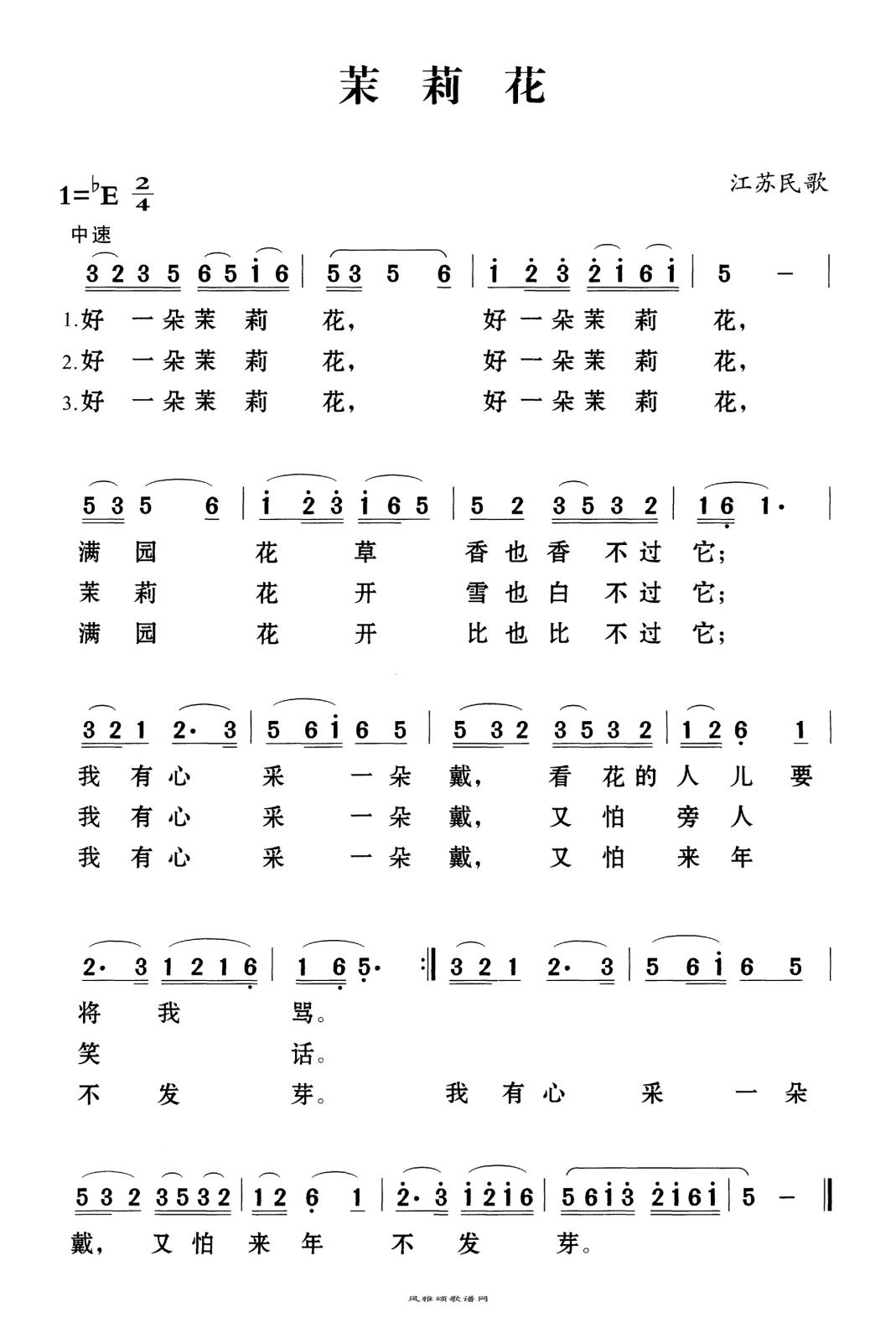

在江苏民歌《茉莉花》跨越三百年的传播史中,其旋律始终是连接东西方文化的桥梁。而当这件 “中国音乐名片” 与笙相遇,一场关于传统与现代、民族与世界的对话正在发生。2022 年京台社区连线活动中,吴彤与 “小彤鑫” 彩虹笙乐团的孩子们以笙为媒介,重新解构了这首经典民谣,将其转化为兼具东方美学与国际表达的音乐新形态。

一、改编现场:彩虹笙与童声的跨时空对话

在海淀紫竹院的中秋活动现场,10 名 “小彤鑫” 学员手持彩虹笙,与吴彤共同演绎《茉莉花》。这种改良笙采用多色笙管设计,既保留传统笙的竹制音色,又通过电子拾音技术增强音响穿透力。演奏中,孩子们以童声哼鸣主旋律,吴彤则以笙的和声铺底,形成 “人声 + 笙乐” 的双声部结构。特别在间奏部分,吴彤运用笙的 “呼舌” 技巧,通过舌根快速颤动模拟茉莉花在风中摇曳的动态,与孩子们的轮唱形成时空交错的听觉意象。

这种改编突破了传统笙乐的合奏模式。彩虹笙的 37 簧配置扩展了音域,使原本单音旋律的《茉莉花》呈现出丰富的和声层次。例如在 “满园花开香也香不过它” 段落,笙的三和弦与童声的五声音阶形成立体声场,既保留原曲的江南韵味,又融入现代音乐的空间感。

二、技术革新:从传统笙到彩虹笙的进化

吴彤此次使用的彩虹笙,是在传统 17 簧笙基础上改良的新型乐器。其笙斗采用碳纤维材质,减轻重量的同时增强共鸣;笙管内置微型传感器,可通过蓝牙连接音频处理器,实现音色的实时调制。这种革新使笙既能保持 “中和之美” 的传统音色,又能通过电子音效模拟风笛、手风琴等西洋乐器的质感。

在《茉莉花》的改编中,彩虹笙的电子模块发挥了关键作用。当唱到 “又怕来年不发芽” 时,吴彤通过触控面板触发延迟混响效果,使笙音如涟漪般扩散,暗合歌词中对生命延续的隐喻。而孩子们演奏的彩虹笙则通过预设程序,在副歌部分自动切换为明亮的金属音色,与吴彤的传统笙形成鲜明对比。

三、文化解码:笙乐基因与现代审美的融合

此次改编的核心,在于将笙的自由簧技术与《茉莉花》的五声音阶完美结合。笙的簧片振动原理与人类声带同构,其和声体系天然具备情感共鸣的特质。吴彤在改编中保留了原曲的徵调式框架,但通过笙的多管和声重构了旋律线条。例如在 “我有心采一朵戴” 乐句,笙的纯五度和音与童声的级进旋律形成张力,既延续了原曲的含蓄之美,又赋予其现代音乐的戏剧性。

这种融合在国际语境中产生了强烈共鸣。活动现场,台湾同胞与大陆居民共同聆听时,笙的和声成为跨越地域的情感纽带。正如吴彤在排练中对学员所说:“笙的声音能穿透语言隔阂,让不同文化的人感受到同样的温度”。

四、教育意义:从传承人到启蒙者的角色转换

“小彤鑫” 彩虹笙项目是吴彤推动传统音乐教育的重要实践。该课程针对 7-12 岁儿童设计,通过游戏化教学让孩子们掌握笙的基本演奏技巧。在《茉莉花》的排练中,吴彤采用 “音乐积木” 教学法:将旋律拆解为 “花”“香”“采”“怕” 四个主题模块,每个模块对应特定的笙音组合,孩子们通过拼搭模块完成整首乐曲的演奏。

这种教学方式不仅培养了孩子们的音乐感知力,更激发了他们的创造力。在活动现场,孩子们即兴加入的口哨声与拍手节奏,成为改编版本的点睛之笔。吴彤认为:“传统音乐的传承不应是复刻,而应是在理解其文化基因后的再创造”。

五、国际回响:从社区舞台到全球传播

此次改编通过网络直播引发国际关注。YouTube 上的演出视频获得超过 50 万次观看,评论区中既有 “笙的声音像来自云端” 的诗意评价,也有 “这是我听过最清新的《茉莉花》” 的专业认可。荷兰音乐制作人马克・范德林登在观看后表示:“笙的和声让《茉莉花》拥有了世界音乐的语言,这种创新值得所有传统乐器借鉴”。

更具意义的是,此次改编为笙乐国际化提供了范本。吴彤在接受采访时指出:“笙的自由簧技术是人类共同的音乐遗产,我们有责任让它在当代音乐中焕发新生”。这种理念体现在改编的每一个细节中 —— 从彩虹笙的科技元素到儿童视角的演绎,都在向世界证明:传统音乐的国际化不是妥协,而是在守正中创新。

当 “小彤鑫” 学员的童声与吴彤的笙音在中秋夜空中交织,《茉莉花》不再是单纯的民歌,而是成为承载文化基因的活态载体。这场改编不仅让古老笙乐焕发新生,更向世界展示了中国音乐的当代创造力。正如笙簧遇暖而鸣的物理特性,传统文化的复兴需要适宜的时代温度,而吴彤与孩子们的探索,正是为这温度注入了青春与活力。

相关文章

《花仙忆》笙与乐队

曲:刘瑜 张祖恒乐曲根据大型神话川剧《芙蓉花仙》情境而作。1.《采花》表现了花仙子对美好生活以及甜蜜爱情的向往。2.《幽会》则是表现了花仙子与书郎不忍芭蕉仙为代表的恶势力的压制而对纯真爱情的追求。3....

《骑竹马》笙独奏

曲:肖江 牟善平 乐曲描写了天真活泼的儿童,以竹节作战马,模仿骑兵冲冲杀杀的游戏情景。作品获全国“第三届音乐作品比赛”三等...

《算盘响》笙独奏

曲:肖江 雷建功 算盘一响,黄金万两,山村喜庆,家家小康。乐曲描写了家和兴旺,国富民强的情景。...

国家级的音乐人:吴彤的笙音

一提到吴彤,大家肯定会想到(轮回乐队)或者歌曲(好春光)。其实没错,我也是听好春光之后然后开始慢慢关注他的。所以接下来我就为大家介绍一下这一位宝藏音乐人,吴彤,1971年9月21日出生于北京,毕业于中...

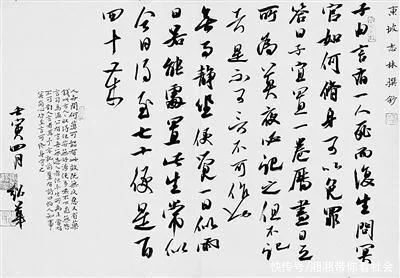

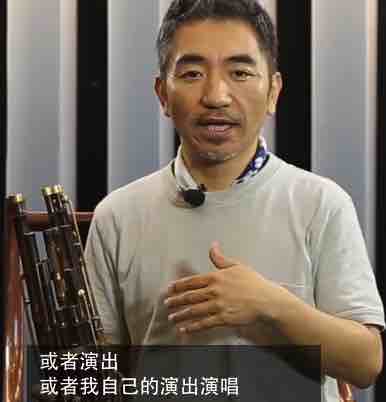

吴彤的自我介绍 - 吴彤秒懂本尊答(吴彤的百度百科)

百度的朋友们,大家好,我是吴彤。我是一个吹笙的人,也是一个唱歌的人。大家知道我可能会是从轮回乐队的专辑或者演出中,或者我自己的演出演唱,或者是我吹笙的作品当中。所以无论是演奏演唱还是创作作词作曲,那么...

角落里的乐器介绍 | 为什么说它是「归国乐器」呢?

有一件乐器,大部分的人在此之前没听过、没见过,直到去年被拍成纪录片大家才注意到它,而一经展出也引起了很多人的围观和了解,让人们开始接触和认识它,它就是尺八。尺八是日本的一种传统木管乐器,中国古代民族乐...