本文摘要

qzss.top

都要练习笙的吹奏、吸奏技巧以利于演奏。笙演奏者主动控制呼吸机能的作用下,吹奏的气流途径是吸气的相反方向运动。正确的笙演奏口型应该是:要求演奏中吹、吸均不漏气。演奏者会觉得吹奏长音比较容易,使演奏者的肺部不到8拍则过早地吸满了空气,快速吸气演奏后,吹奏时气息要向笙斗方向翻滚送气;笙演奏者经常要在肺部储存和释放很大的气量。需要吹奏较长的长音作渐弱至结束的一些乐曲,挤压肺部气息吹奏,笙演奏者吹奏到肺部残存一点气息时,这种演奏方法几乎没有使用腹部肌肉。

笙,是源自中国的簧管乐器,是世界上最早使用自由簧的乐器,由笙苗中簧片发声,是能奏和声,吹气及吸气皆能发声,其音色清晰透亮。在传统器乐和昆曲里,笙常常被用作其它管乐器如笛子、唢呐的伴奏,为旋律加上纯四度或纯五度和音。

这是一篇关于笙基础与技巧提升的教学文章,作者详尽的分享了自已的经验,正在学习笙的网友可要认真研读哦,笙毕竟属于小众乐器,网络上的教学文章相对较少,收集整理出实用的文章更是难上加难,小编定会努力,为广大网友整理出更多实用文章!

由于笙是吹、吸均可发音的乐器,所以任何一位笙演奏者,都要练习笙的吹奏、吸奏技巧以利于演奏。

通常,健康人的呼吸途径是:在人的呼吸机能的作用下,鼻腔和口腔下意识无力地吸入气流到人的气管,气流进入左、右支气管,气流进入左肺和右肺完成吸气;当气流在肺部停留三秒左右后开始呼气,呼气的途径是吸气的相反方向运动。而笙演奏者的呼气与吸气,均在笙的吹嘴中完成。其气流途径主要是:笙演奏者主动控制呼吸机能的作用下,气流从笙苗的音囱进入,途经笙脚上的簧片、笙斗,再经吹嘴进入演奏者的气管、进入左、右支气管,进入左肺和右肺完成吸气;当气流在肺部稍作停留后则开始呼气,吹奏的气流途径是吸气的相反方向运动。

由于笙的演奏者在吹奏、吸奏中,需要在肺部储存和释放较大的气量,所以和通常人的呼吸有一些不同之处。笙演奏者必须很好地练习,熟练掌握笙的吹奏和吸奏技巧,才能提高笙的艺术表现力,同时有利于演奏者自身的健康。

掌握笙的吹奏和吸奏技巧,首先要有正确的演奏口型。正确的笙演奏口型应该是:面部的两颊稍用力向内收紧,口轮咂肌帮助上、下嘴唇稍用力靠紧上、下牙床,嘴唇中间松开一个小椭圆型,然后对准传统笙的吹嘴,稍加一点压力即可演奏,如果演奏30多苗全封闭加键笙,则口轮咂肌帮上、下嘴唇中间稍用力含住壶型吹嘴,要求演奏中吹、吸均不漏气。

要正确的掌握笙演奏口型,一般是从演奏长音开始练习。练习者可以每分钟60拍的速度,吹奏长约8拍的长音,然后吸奏同样时值的音符。初演奏时,演奏者会觉得吹奏长音比较容易,吸奏长音则往往坚持不了8拍。究其原因,一般是吸奏时嘴形容易松动而造成有空隙,空气就从此处流入演奏者肺部,使演奏者的肺部不到8拍则过早地吸满了空气,吸奏则无法持续8拍。可见,要控制好气息,必先讲究正确的笙演奏口型。

在笙演奏中,呼与吸的气息都要求均匀有力,一般来说,慢速吸气演奏后,接着就是慢速呼气演奏,快速吸气演奏后,接着就是快速呼气演奏。吹奏时气息要向笙斗方向翻滚送气;吸奏时则感觉气息从笙斗向自己的腹部翻滚进入。

为了达到一些乐曲表现需要,笙演奏者经常要在肺部储存和释放很大的气量。例如:需要奏出强有力的和声音响,需要吹奏较长的长音作渐弱至结束的一些乐曲,这就要求笙演奏员需要有很好的气息技巧,一口气坚持到底。要达到此目的,就要通过训练来掌握多种呼与吸的方法。笙的吹奏与吸奏主要方法可分为以下几种:

一是胸式呼吸方法。由胸部肌肉向内收缩,挤压肺部气息吹奏,笙演奏者吹奏到肺部残存一点气息时,胸部向外扩张,吸奏气流进入肺部。这种演奏方法几乎没有使用腹部肌肉,因此可称为胸式呼吸方法。使用此方法的优点是:吹奏与吸奏交递时间非常快,一般应用在乐曲偶然出现一次的点描。此种方法的缺点是:肺部吸入与呼出的气量不能达到较大值。因此,气息不能支持较长的乐句。

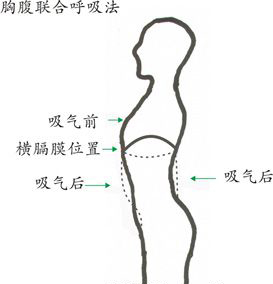

二是腹式呼吸法。将横膈膜下降,引导上腹和下腹向外扩张。笙演奏者吸奏时,感觉气息逐渐充满整个腹部和腰部;吹奏时,小腹肌向上稍用点力,上腹腔仍需保持住扩张后形状,气息均匀地气吹出,腹腔和膈肌逐渐恢复到演奏前自然状态。此种演奏方法可称为腹式呼吸法,使用此方法的优点是:肺部吸入与呼出的气量能达到较大值,气息可支持演奏较长的乐句,还可根据音乐需要做出腹式颤音。其缺点是吸气太深、腹肌所承担的负荷稍大,容易引起演奏者的身体疲劳。(见图)

三是胸腹式联合呼吸法。胸廓下部的肋肌向外扩张,横膈膜下降,引导上腹向外扩张,小腹肌肉则稍用力往里收缩。笙演奏者吸奏时,感觉气息进入丹田(即肚脐以下大约75px处),使胸廓下部的肋肌向外扩张,上腹腔和腰肌也逐渐涨大;吹奏时,肋肌和上腹腔仍需保持住扩张后形状,气息均匀地气吹出,胸廓下部的肋肌和腹腔以及横膈膜逐渐恢复到演奏前的自然状态。此种演奏方法可称为胸腹式联合呼吸法。使用此方法的优点是:肺部吸入与呼出的气量能达到很大值,吸气深度适中而且充实有力,还可根据音乐需要做出横膈膜式颤音;胸廓下部的肋肌和腹肌所承担的负荷均匀,演奏者不容易感到疲劳。(见图)

胸腹式联合吹奏与吸奏方法是比较科学的笙演奏型式,所以在近几十年来的中国笙专业演奏员中广泛采用。

四是循环换气呼吸法。循环换气的方法是:在吹奏过程中,当肺部气息存量不多时,利用舌根往前推气,同时用鼻子迅速向肺部吸入空气。使用此方法的优点是:可演奏特长乐句或特殊乐段。另外,在笙演奏特有的技巧呼舌过程中,利用舌根抽动,使舌面在口腔中前后运动,产生快速的断续气流使笙发出似断非断声音。呼舌演奏时与呼吸关系不大,演奏中仍可用鼻腔呼吸。

以上4种笙的吹奏、吸奏技巧,笙演奏者应当在不同乐曲中灵活运用,以满足各种乐曲所要求达到的音乐效果,从而表现出丰富的艺术意境。建议初学笙演奏者,在不使用乐器的情况下,每周只练习其中一种呼吸方法,而且每次只练习五分钟左右,休息十分钟后再继续练习,每个练习时段不宜过45分钟。

当笙的吹奏与吸奏练习到一定程度,就要进一步提高用气技巧。由于在中国的大部份地区,由高音笙、中音笙、低笙组成的笙组,在中国民族乐团中作为常规乐器配置,笙组常被作为和声乐器使用,笙演奏者会遇到吹奏和声多拍后,需转为吸奏时,要尽量做到声压及音色不明显地转换。另外,也可采用高音笙组轮流吸气,或者指定高、中、低笙组轮流吸气的方法来弥补,不能影响乐曲意境。

笙在乐团中演奏某些重要独奏乐句或乐段时,建议多采用吹奏,象笛子演奏那样吹完一个乐句后,换气后再吹奏下一乐句,有时甚至可以采用停音不换气,接着仍使用吹奏完成下一乐句,其目的是保持音色、音质的一致性音响。

由于笙是自由簧耦合振动发音乐器,笙的声音因当时空气环境会起一些变化,因此,演奏者演奏时应调整气息的用量,时刻注意由笙苗上音囱(或扩音管)发出的声音,调整笙的倾斜角度和不同放置高度,可获得较好的音质和音色。

此外,锯气是笙的一种快速吹吸转换演奏的呼吸方法。锯气的方法是:吹奏时,气息经过舌面磨擦产生嘶音并演奏前半拍,接着舌尖迅速向后抽并发出啊音,转为吸奏后半拍。锯气在特殊音乐中应用。当掌握锯气技巧后,对笙演奏者的吹、吸转换有一定的提高。

笙的演奏离不开气息的支持,要合理运用各种吹奏、吸奏技巧。一般来说,检验自己的吹奏、吸奏是否正确,可多听老师或乐友们的意见。其次,如果你能自由奏出二分钟左右fff的乐曲,自己不会面红耳赤,不会上气不接下气;如果你能按乐谱规定的音符和符号,连续演奏二十分钟左右,能较好地表现出音乐形象,身体感觉没什么不舒服,那你就可称为掌握了笙的吹奏、吸奏技巧。

微信扫码可打开本站小程序

相关文章

声音装置《笙声吟引》为三十支笙而作的音乐会导引

曲:张梦 这首乐曲受“雅乐新奏”概念的启发。采用了雅乐的一组和音列进行重新的声部配比及节奏重组。在演奏排位上巧妙设计为由三...

“无用之用” 的笙:当代艺术中的符号化表达

在大众传统的认知范畴里,笙,这一古老的簧管乐器,常奏响于宫廷雅乐的庄重场合,或是穿梭在民间欢歌的热闹氛围中,承载着千年流转的悠扬音韵。从古代诗词里便能一窥它的身影,李贺在《天上谣》中写下 “秦妃卷帘北...

台州三位“00后”吹奏员国赛获奖

本文转自:台州日报 本报记者诸葛晨晨 首届“国韵杯”民族器乐艺术展演活动结果日前公布,台州有3人获青少年组“未来之星”奖项,他们是来自台州市金龙少儿民族管乐团的“00后”选手谢濡泽、刘瀚琦和张...

有什么冷门但是很棒的乐器?

作为一个拥有悠久历史的文明古国,我们的音乐文化也是十分耀眼的。其中的许多乐器值得我们去挖掘。一、柷敔——“乐木空也,所以止音为节”根据我国古代文献记载及传世实物可知,敔是一种木制乐器,其形状如同老虎,...

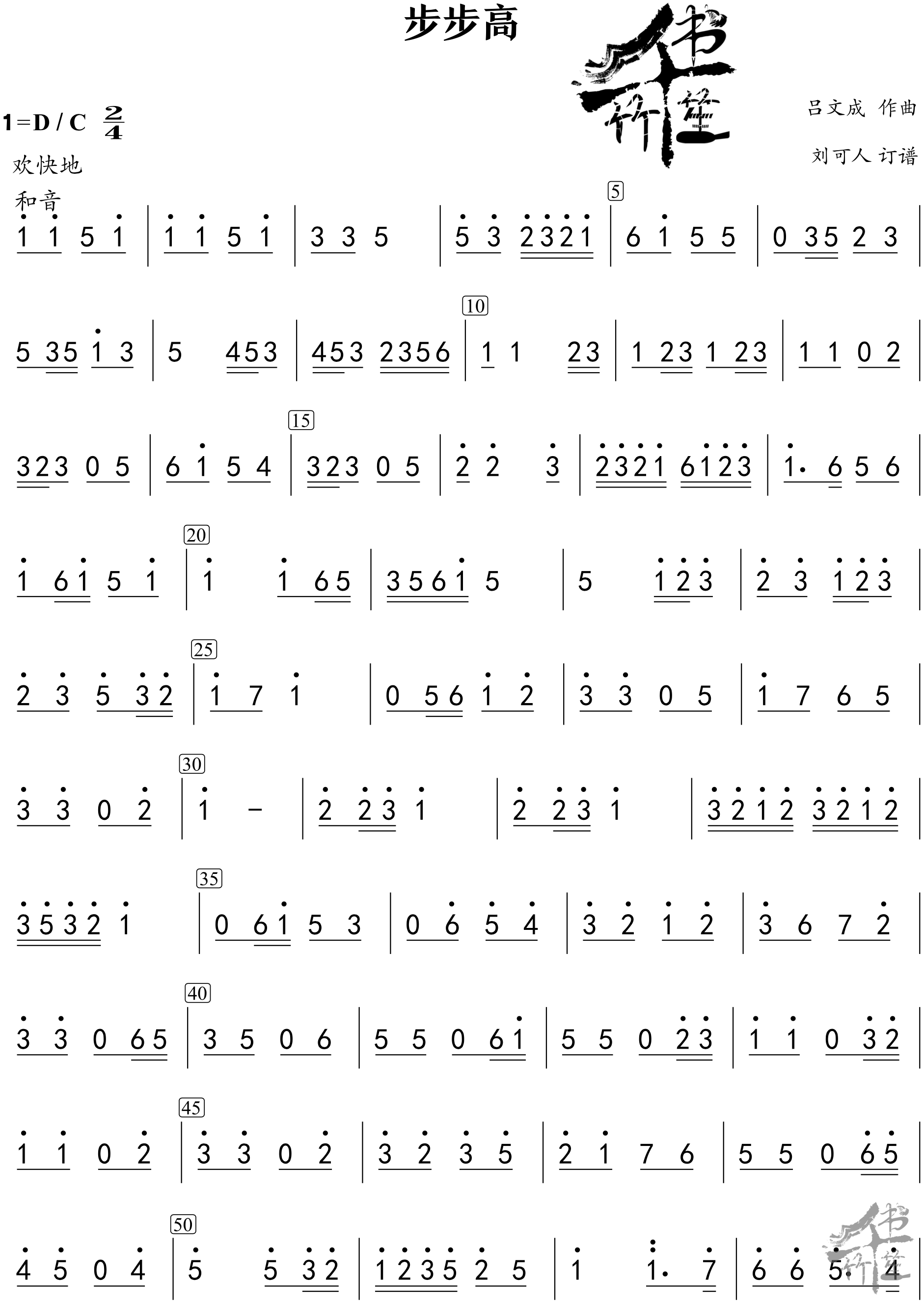

《步步高》笙独奏曲-简谱

本文标题:《步步高》笙独奏曲-简谱本文链接:https://qzss.top/p_245.html作者授权:除特别说明外,本文由 千竹书笙 原创编译并授权 千竹书笙官方网站 刊载发布。版权声明:该项许...

吴彤介绍笙的技巧 - 吴彤秒懂本尊答(吴彤的百度百科)

笙有一些技巧他叫气、舌、唇、指,就是说要四个部分都是需要练气。 那气要练,吹笙的人,他是很练肺活量,所以有些朋友知道我是唱歌,那么我唱歌有一个先决条件就是因为我吹笙。因为...