本文摘要

qzss.top

▼

做满120个芦笙,你就能出师了。50年前,父亲这样对16岁的莫厌学说。

莫厌学是贵州雷山县排卡寨人,排卡在苗语中的意思,就是斜坡上的芦笙村。从16岁起跟着父亲学习制作苗族芦笙,这门技艺传到他手里,已经是第四代了。

△莫厌学走在他的芦笙大道上

2006年,苗族芦笙制作技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2007年,莫厌学入选第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。

△贵州雷山国家级芦笙非遗传人莫厌学和他的弟弟莫里学

芦笙,古称卢沙,是中国西南部地区少数民族特别喜爱的一种吹奏乐器,由笙斗、笙管、簧片和共鸣管构成。芦笙是苗族文化的符号和象征,苗族俗语说,苗族不离笙,芦笙一响,脚板发痒。苗家人过年,芦笙是头号大事,那一天,各村各寨的芦笙无论如何也要响起来,这是几千年来的规矩。

莫厌学,今年已经66岁了。

如果你想去拜访这位传承人,要走过十多米长的排卡桥,远远就能山坡上,高高低低地散落着吊脚楼。往往还没到寨子,就能听到芦笙特有的乐声。莫厌学的家就在进村的道路旁,他是寨子里家喻户晓的名人,但除非外出参加展览,他和两个儿子,一家五口往往都在家制作芦笙。

制作芦笙并不容易,从竹子变成芦笙,要经过60多道工序,其中最繁重的工作是打磨竹子,最核心的则是制作簧片。现在,簧片的制作、定音、调试等工序,仍由莫厌学亲手完成。为了选择最合适的簧片原材料,莫厌学四处收集铜锣,把铜锣打碎后重新熔炼制成簧片,再打磨成型。

△莫厌学在削簧片

好的簧片,轻弹一下,在1秒种内可以颤动50次。如果低于这个就不能算合格。

芦笙制作有传男不传女,传内不传外的老规矩,但莫厌学在自己手里把这个规矩打破,把芦笙制作技艺传女也传外。

最开始,他收学生的原因有一些特别。上世纪80年代初,刚刚改革开放,打工潮还未兴起。寨里很多年轻人无所事事,有的偷鸡摸狗,有的上山乱砍乱伐。我就说,愿意跟我学这个的,我免费教,一些人就来学了。

最初只是为了维护村庄的秩序,但意外发生了。

1997年,贵阳龙洞堡机场即将落成,为庆祝典礼所用,机场来排卡寨一下子订购了7000多个芦笙。装了一个大卡车!莫厌学回忆,全寨子做了20多天,一个芦笙卖15块,赚了十万多块钱。大家高兴啊,杀猪庆祝!

年轻人既有了事做,又赚到了钱。

现在,每年到了苗年节,一张订单就是1000多个芦笙。如果来晚了,不好意思,请排队。雷山的苗年尤其隆重,需要大量芦笙,雷山又离莫厌学家近。于是,有些村寨的芦笙手干脆自带伙食铺盖,就在莫师傅家守着等。

莫厌学有自己的哲学:你会这门手艺,致富了;人家不会,穷,就来找你借钱。不借,不好意思,借了,他还不了。那不如教他也学会这门手艺,大家一起富。逢年过节,他们还争先恐后地请我去家里吃饭呢!

莫厌学现在带了十几个徒弟,有来自自己寨子的,还有四川、重庆、云南的人慕名而来。制作芦笙一个月就能学会,但师父只能告诉你一些硬性标准,出师后的路还很漫长,要靠勤奋和灵感。

一片簧片几厘米长,我能告诉你,但一分钟能振动多少次,就看你自己的了。

也许是因为这种不确定性,加上打工潮的兴起,现在跟着莫厌学学做芦笙的年轻人没有最初那么多了,钱远不如打工来得快。

而更让莫厌学担心的是:现在会吹芦笙的都是五六十岁以上的人,就算做芦笙的人还在传承,吹的人没了,这门艺术也就死了。

△贵州雷山羊排苗寨的一年一度的芦笙盛会

微信扫码可打开本站小程序

相关文章

上交领航交响音诗《千里江山》世界首演,让观众听众读懂中国之美

交响音诗《千里江山》在上海举行世界首演今晚,由孙一凡执棒上海交响乐团演绎的交响音诗《千里江山》在上海举行世界首演。这部备受瞩目的鸿篇巨制,不仅为“2022上海夏季音乐节”恢弘收官,也开启了全国巡演序幕...

《湘江春歌》笙独奏

曲:李作明 翁镇发 此曲是一首富有湖南地方音乐风格的独奏曲,描绘了湘江山水秀丽、田园早人勤的动人画面。...

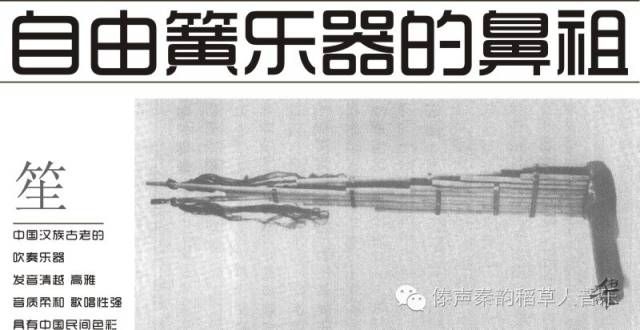

笙-民族乐器之魂

笙是一件十分古老的中国民族乐器,也是世界上最早使用自由簧的中国民族管乐器。它的历史悠久,远在3000多年前的商代,我国就已有了笙的雏型。在出土的殷(公元前1401~前1122)墟甲骨文中有“和”的记载...

世界自由簧乐器的鼻祖— —笙

再次给大家欣赏著名作曲家、音乐演奏家、国家一级演奏员王厚臣老师的笙曲《走三边》 视频戳↓ 没WIFI也要看♥笙,是我国传统民族乐器。列古代八音之一的匏类,古代称“和”或“巢”。它是我国民族乐器中唯一可...

《玄烟》笙独奏

曲:张梦玄是一种矛盾,虚无漂缈,烟亦如此。漫浸于空气中,变化奇丽,像一个故事。其看似漫静,却也有烈动。但终将消散!作品用中国古老乐器——笙来演绎,充分利用笙的多声部特性以及一些传统与现代音乐手法,描绘...

《冷的呼吸,冷的鱼》日本笙Cold breath,cold fishes

(2015)曲:木村惠里香 呼气是白色 --2015笙艺术周《真锅尚之笙独奏音乐会》 参考视频:...