本文摘要

qzss.top

敔是一种木制乐器,古代敔乐器的形制非常特殊,柷是古代木类的打击乐器。这两种乐器都属古代八音乐器分类法的木类乐器。东汉学者许慎的《说文解字》介绍了柷这种乐器。这说明了柷的样子很像一个方形木箱。磬是一种石制的击乐器。磬乐器是我国最古老的民族乐器”这种敲击的石头就逐渐演变为后来的打击乐器磬,发现了远古时期的一块石磬。磬乐器既是表现音乐的工具。镈其特点是环钮、平口、椭圆形或合瓦形器身”与编钟、编磬等配合使用。青铜乐器对于发音等有着某些特定要求。

作为一个拥有悠久历史的文明古国,我们的音乐文化也是十分耀眼的。

其中的许多乐器值得我们去挖掘。

一、柷敔——“乐木空也,所以止音为节”

根据我国古代文献记载及传世实物可知,敔是一种木制乐器,其形状如同老虎,背有锯齿形薄木板,用一支一端劈成数根细茎的竹筒,逆刮虎背的锯齿演奏,它在我国雅乐中,一般用于乐曲终结时,是宫廷雅乐重要组成部分。

古代敔乐器的形制非常特殊,它是木制的,上面雕有伏虎状,髹黄漆,上彩绘黑色斑纹,胸腹部斑纹略杂以白色。伏虎双耳竖立,白额吊睛,红口利齿,其背插列方形木片27片,形如刚鬣,间隔染以靛蓝、绿、红、白等色。

还有,柷是古代木类的打击乐器。有人认为,柷乐器都是夏代帝王启所做的,已经有4000多年的历史,这两种乐器都属古代八音乐器分类法的木类乐器。

在先秦诗歌总集《诗经·周颂·有瞽》中有一句 “鞉磬祝圉”,其中的“祝”即柷,由此可见,柷的历史至少要追溯到先秦时期。东汉学者许慎的《说文解字》介绍了柷这种乐器:

柷,乐木空也,所以止音为节。

还有我国《旧唐书·音乐志》中记载:

柷,方面各二尺余,傍开员孔,内手于中,击之以举乐。

这说明了柷的样子很像一个方形木箱,上宽下窄,用槌撞其内壁发声,表示乐曲即将起始,一般用于历代宫廷雅乐。

二、磬——“万籁此俱寂,但余钟磬音。”

磬是一种石制的击乐器,磬乐器是我国最古老的民族乐器,当时人们以渔猎为生,劳动之后敲击着石头,装扮成各种野兽的形象跳舞娱乐,这种敲击的石头就逐渐演变为后来的打击乐器磬。

在山西夏县东下冯夏代文化遗址,发现了远古时期的一块石磬,其形状像耕田用的石犁,其上方有一圆孔用于悬挂,整体打得非常粗糙,有的棱角还十分锐利,敲击时仍能发出清脆的声音。

从此可见,磬乐器既是表现音乐的工具,又是人们劳动生产的工具或生活用具。

三、镈钟——“伯岐生鼓,是始为钟”

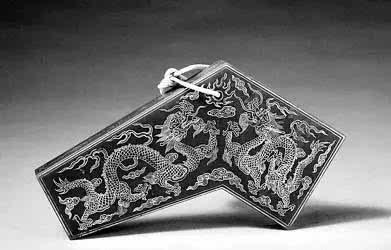

镈是一种乐器,形状接近于钟,不像钟口呈弧状,是平口形状。器身横截面为椭圆形。“金”与“尃”联合起来表示“铸刻有花纹图案的钟”。而一般的铜钟器身外表光滑,没有任何纹样。镈其特点是环钮、平口、椭圆形或合瓦形器身,是一种古代大型单体打击乐器。

镈在春秋战国时期就已经出现了,后来出土的一件青铜镈,形制接近于钟,其中央有长方形孔和腔通,上面立有较低的环钮,器体立面为梯形。横截面显椭圆形,镈身两边铸了钩状挂钩。这一时期的镈是一种大型的单个打击乐器,与编钟、编磬等配合使用。

青铜乐器对于发音等有着某些特定要求,使得青铜乐器在铸造方面比青铜本身的铸造技术更高,因此,镈的铸造更加讲究。镈的出现,在某种程度上可以作为衡量一个地方青铜器制作技术发展水平的标准之一。

作为商代社会礼器的代表,镈的出现也能够进一步说明使用者的身份和地位。据记载,镈应当是用来指挥乐队、控制整体节奏的乐器,先秦贵族在宴飨或祭祀时,常将它同编钟、编磬相配相和,用木槌叩之而鸣,常用于雅乐中。总之,钟和镈作为我国青铜乐钟之一,盛行于春秋战国时期,因其声学性能与社会功用的特点鲜明,所以在“金石之乐”中具有特殊地位。

四、笙——“我有嘉宾,鼓瑟吹笙”

笙是我国古老的簧管乐器,历史悠久,能奏和声。它是以簧、管配合振动发音,簧片能在簧框中自由振动,是世界上最早使用自由簧的乐器。

据史籍记载,女娲是被古人尊为人类始祖的伏羲的妹妹。在传说中,女娲和伏羲具有一种人首蛇身的异相,女娲也被尊奉为人类之母,是中国历史上一个重要的人物。女娲有许多丰功伟绩,炼石补天,治理洪水,抟土造人,救灾救民,繁衍人类,其中很重要的一项就是女娲发明创造了笙簧。《博雅》引《世本》云:

女娲作笙簧。笙,生也,象物贯地而生,以匏为之,其中空而受簧也。

《说文解字》在解释“娲”字时,云:

古之神圣女,化万物者。

两者联系观之,看出女娲是一位生育人类,创造万物的伟大母亲。传说,女娲从昆仑山脚下最温暖的溪水边取来竹子,用绳子或木框把一些发音不同的竹管编排在一起,还在竹管里面加上竹制簧片。再选来上好的生长在黄河流域最平缓河段的葫芦,用葫芦制成笙斗。吹嘴由木头制成,木头是有名的楠木。将编排好的竹管呈马蹄形状,排列在笙斗上面。这一切做好之后,就能吹出悦耳动听的声音。

笙的单色清凉甜美,高音清脆透明,中音柔和丰满,低音深厚低沉。女娲把这种乐器当作礼物送给了她的孩子们。她说:“孩子们,当你们不能用语言表达自己喜悦的时候,可以用它吹曲调,那曲调就是你心情的表达。”

人们感到好神奇,争先恐后地向女娲学习制作的方法,很快制作这种乐器的手艺就在人们中间传播开来。在女娲的教导下,人们还发明了笙簧的其他许多种用法,比如说,用它表达快乐,庆祝丰收,男女之间的爱慕之情等等,只是曲调不同而已。看着孩子们平安、欢乐的生活,女娲也觉得很开心。

五、箜篌——“十二门前融冷光,二十三丝动紫皇”

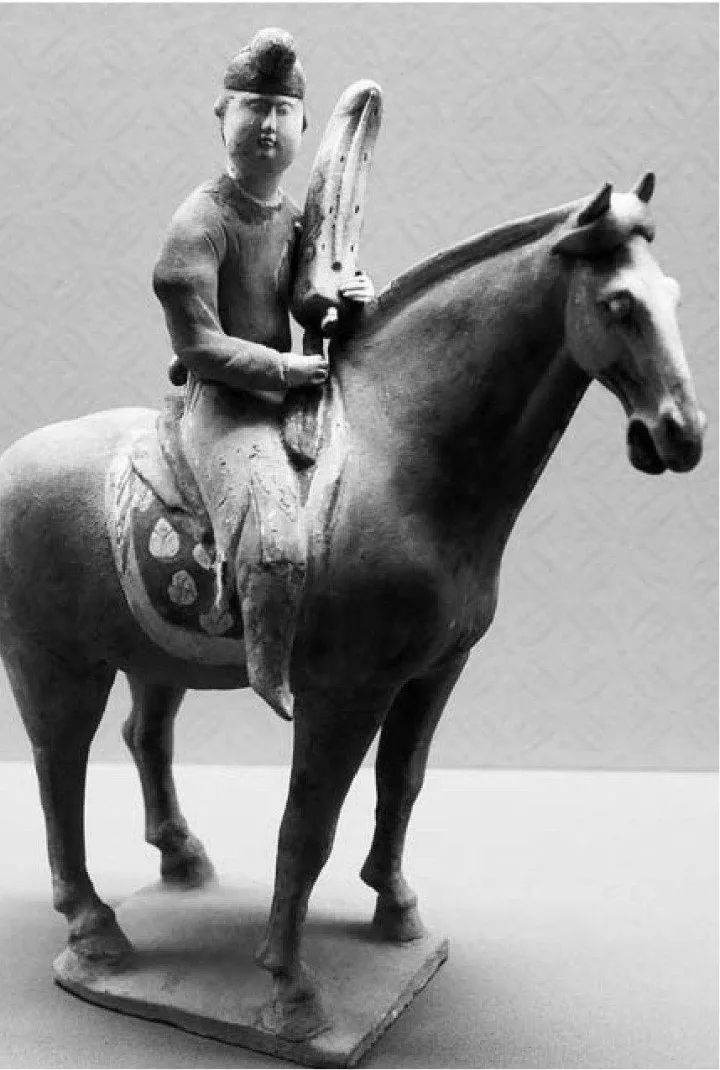

箜篌是我国十分古老的弹弦乐器,在汉唐非常盛行,除了在宫廷雅乐中使用外,在民间也广泛流传,在唐代有卧箜篌、竖箜篌、凤首箜篌3种形制。

我国最早的记载箜篌是在西汉时期,根据西汉著名史学家司马迁所著的《史记·封神书》中记载:

于是塞南越,祷祠太一,后土,始用乐舞,益召歌儿,作二十五弦及空侯琴瑟自此起。

在汉代,箜篌是由波斯经西域传入我国一种角形竖琴,其从波斯传入我国后,一直被我国人们称为“胡箜篌”,史书《隋书音乐志》记载中:

今曲项琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏之乐器。

汉代卧箜篌被作为“华夏正声”的代表乐器列入《清商乐》中,当时有五弦十余柱,以竹为槽,用水拨弹奏,不仅流行于中原和南方一带,还流传到东北和朝鲜。历史悠久的汉代小箜篌,起源于古代猎弓,具有古代乐弓向古代乐器发展的最初形式。自东汉由波斯经西域传入我国中原后,曾在历代宫廷中应用。

在盛唐时期,我国还出现了一个擅长弹箜篌的著名大师,她的名字叫做李凭。据说唐代大诗人李贺曾经有幸听到了李凭弹奏箜篌,李贺被她美妙的箜篌乐声打动,触景生情,写下了流传千古的诗篇《李凭箜篌引》,诗道:

吴丝蜀桐张高秋,空山凝云颓不流。江娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。十二门前融冷光,二十三丝动紫皇。女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨。梦入神山教神妪,老鱼跳波瘦蛟舞。吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔。

由于箜篌有数组弦,它不仅能演奏旋律,也能奏出和弦,在独奏或伴奏方面,都比较理想。但是可惜的是,这件古老的乐器,从14世纪后期便不再流行,以致慢慢消失了,人们只能在以前的壁画和浮雕上看到一些箜篌的图样。

六、埙——“埙具治后之德,圣人贵焉。”

埙是我国最古老的土类乐器,也是我国古代吹奏乐器之一。相传埙起源于一种叫做“石流星”的田猎工具。远古时候,人们常常用绳子系上一个石球或者泥球,投出去击打鸟兽。有的球体中间是空的,人们抡起来一兜风能发出声音。后来人们觉得挺好玩,就拿来吹,于是这种石流星就慢慢地演变成了埙。后来,随着社会进步和生产力发展,埙演化为单纯的乐器,并逐渐增加音孔,发展成可以吹奏曲调的旋律乐器。

最早的埙是用石头和骨头制作的,后来发展成为陶制的,形状也有多种,如扁圆形、椭圆形、球形、鱼形和梨形等,其中以梨形最为普遍。到了夏商周时期,埙得到了进一步发展。后来,人们在甘肃玉门火烧沟出土的父系社会晚期的陶埙,有3个音孔,能吹4个音。

商代的埙比原始时期和夏代有了较大的发展,有陶制、石制和骨制的,以陶制最为常见,形体多为平底卵形。战国时期陶埙也为平底卵形,但也有其他形状的。到了春秋时代,以和为美成为一个重要的音乐审美观,“埙唱而篪和”,是儒家“和为贵”的哲学思想在音乐上的集中反映。“和”,是指内容舒缓平和,有助于教化,体现了当时的音乐审美观点。而埙的声音恰恰和谐动听,其音乐功能是显著的。

春秋时期人们认为:

埙具治后之德,圣人贵淹。于是,错凡银、借福勃。

这便说明了埙是一种中音吹奏乐器,因为它的音色古朴淳厚,同古人说话时惯用的高频调相比,显得格外柔润。所以,在我国先秦时期,埙特别受到当时人们的推崇和喜爱。

Reference

胡元斌《乐器:独特民族乐器》

微信扫码可打开本站小程序

相关文章

苗族电影《吹吧,徒弟》杀青,再现云南苗寨两代芦笙人传奇

近日,由云南王峰影视传媒有限公司出品,白浪担纲总导演、吉喆、王峰导演、王红彬、李连旺编剧,摄影师燕玉凯执拍的苗族题材电影《吹吧,徒弟》在云南楚雄州大姚县圆满杀青。 电影杀青 剧组人员...

笙:曾经的乐器王者,如何沦为葬礼上“丧曲”的标配?

2017年3月,《我是歌手》第五季的舞台上,斩获第59届格莱美奖的吴彤先生,带着自己的乐器笙,为林志炫助阵竞演,一曲《御龙铭千古》燃爆全场。有人说,林志炫唱出来了大将军征战沙场的感觉,而更多音乐人评价...

《云南回忆》第三乐章 中阮协奏曲

曲:刘星 献给我的好友陈文,每当她讲述童年的情趣,都会令我产生无限的幻想和无尽的思念。那迷人的风情,令人超脱的音乐滋润了我...

笙里的中华文明史

“笙”在中国远古乐器的璀璨星河中,笙犹如一颗永不坠落的恒星。当古埃及的箜篌、美索不达米亚的里拉琴早已沉入历史长河,这件由竹管与匏斗构成的乐器却奇迹般延续着三千年的生命脉搏。它不仅是《周礼》记载的雅乐"...

《蝴蝶恋花》笙独奏

曲:刘瑜 美丽缤纷的鲜花引来绚丽多彩的蝴蝶,蝴蝶在鲜花丛中轻飘飞舞,流连忘返,从中表达了作者对大自然景色的无比热爱和对美好...

穿越古今、天地和鸣《齐天乐》创意打开民族音乐故事最美序篇

中央民族乐团团长赵聪扮演敦煌伎乐天表演反弹琵琶中央民族乐团供图中新网北京2月16日电(记者应妮)诸葛亮空城抚琴、阮咸竹林拨阮、伎乐天反弹琵琶、韩湘子醉酒吹箫、梁红玉擂鼓战金山、李凭中国弹箜篌、徐衍一弦...