墓志是坟墓内或坟墓上的碑文,分"志"和"铭",一般为记述死者生平或悼念性的文字。埋葬死者时,刻在石上,埋于坟前。一般由志和铭两部分组成。志多用散文撰写,叙述死者的姓名、籍贯、生平事略;铭则用韵文概括全篇,赞扬死者的功业成就,表示悼念和安慰。但也有只有志或只有铭的。可以是自己生前写的(偶尔),也可以是别人写的(大多)。主要是对死者一生的评价。

墓志铭在写作上的要求是叙事概要,语言温和,文字简约。撰写墓志铭,有两大特点不可忽视,一是概括性,二是独创性。墓志铭因受墓碑空间的限制,篇幅不能冗长,再说简洁明了的文字,也便于读者阅读与记忆.因此,不论用什么文章样式来撰写墓志铭,均要求作者有很强的概括力。汉朝大将韩信的墓联为:"生死一知已;存亡两妇人。"寥寥十个字,高度概括出韩信一生的重大经历。(节选自《应用写作》月刊1996年第6期《墓志铭写作摭谈》)

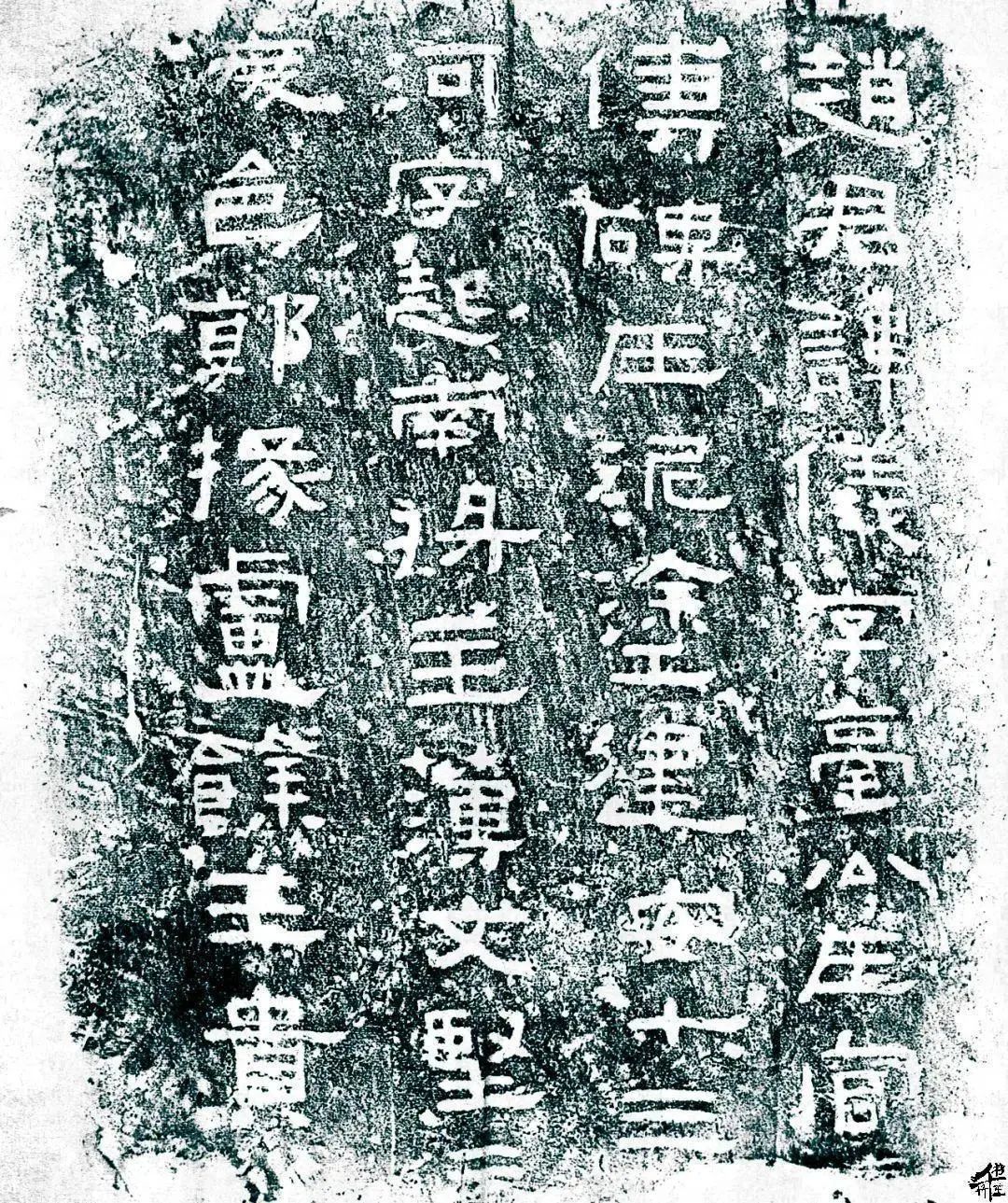

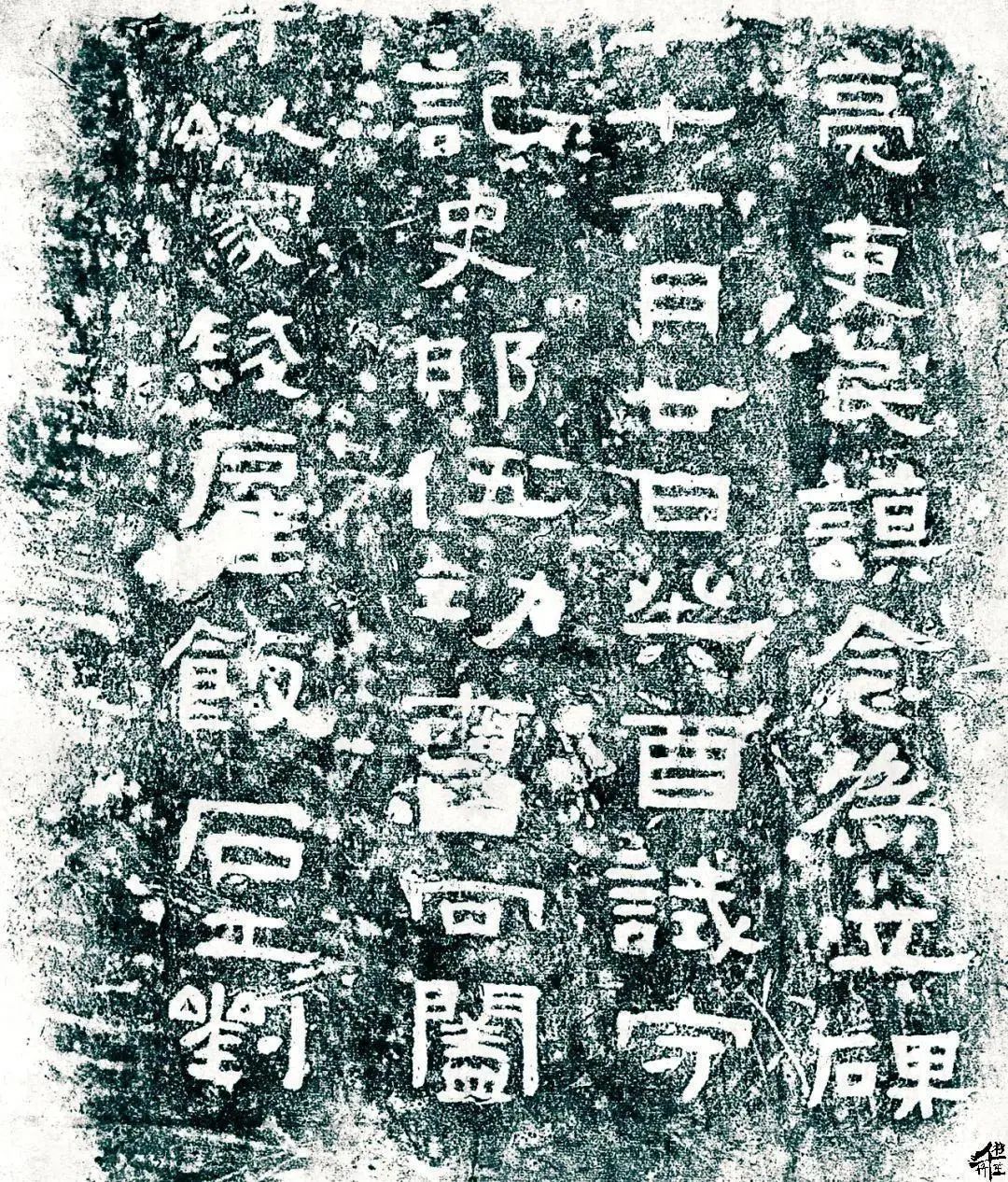

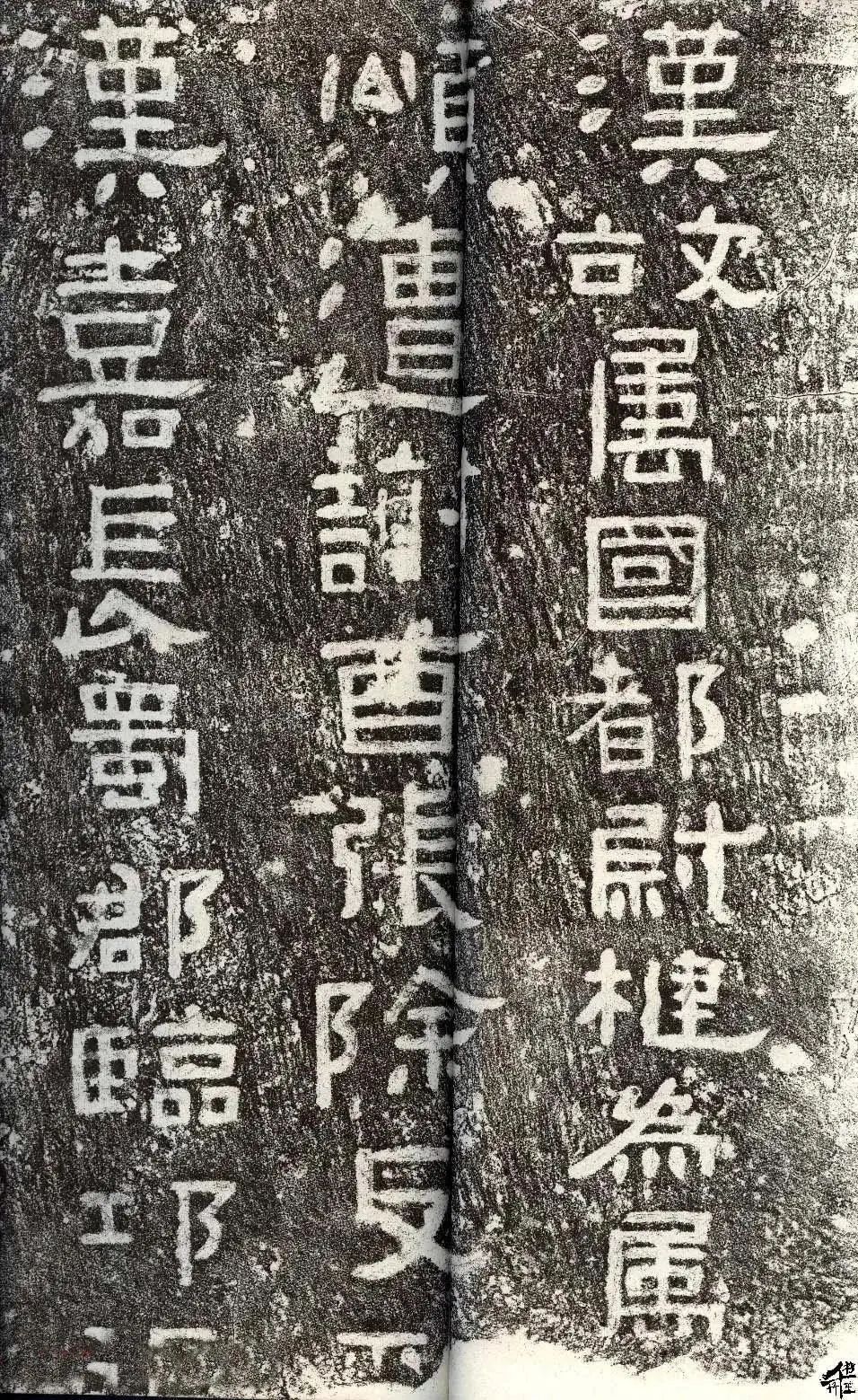

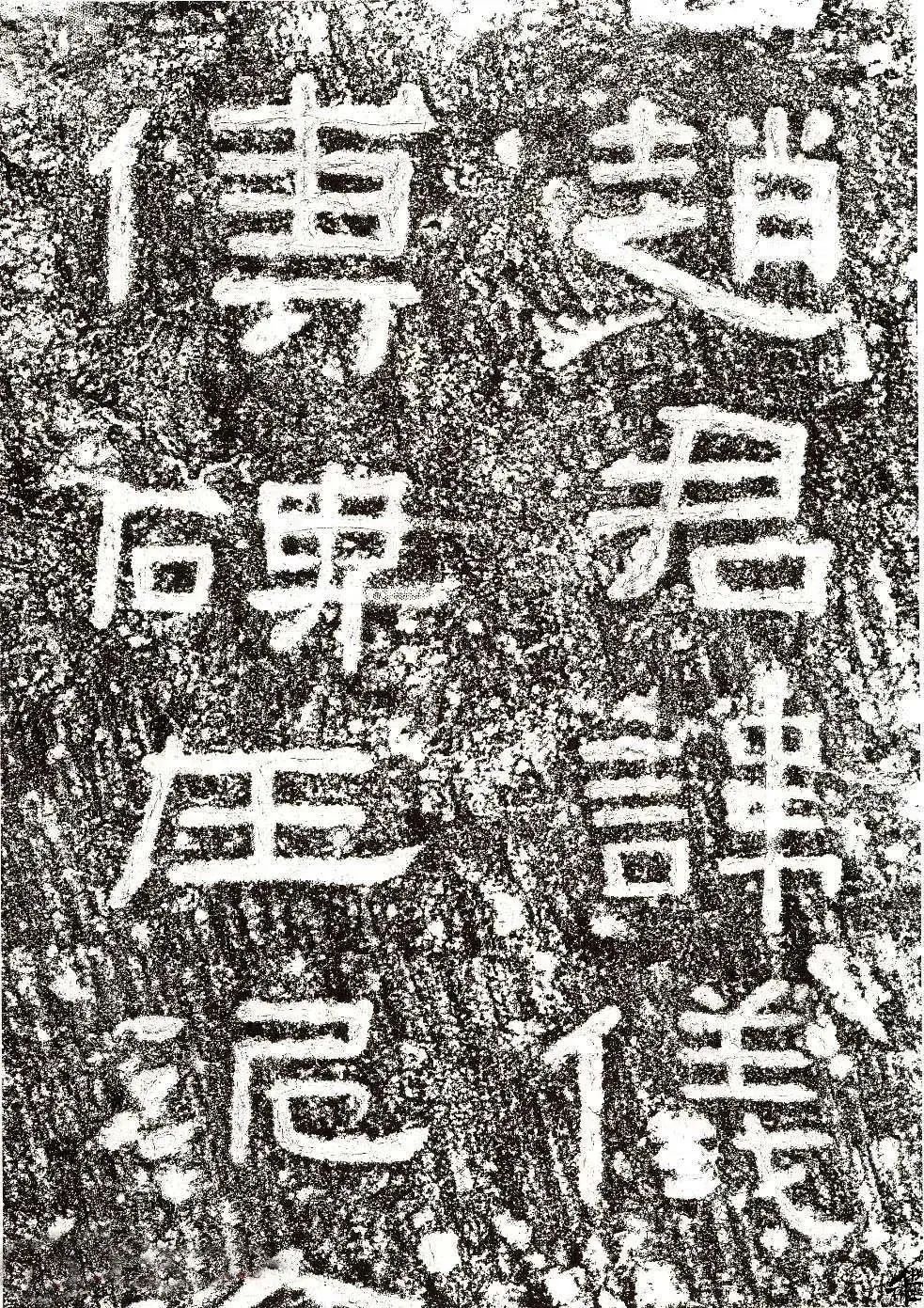

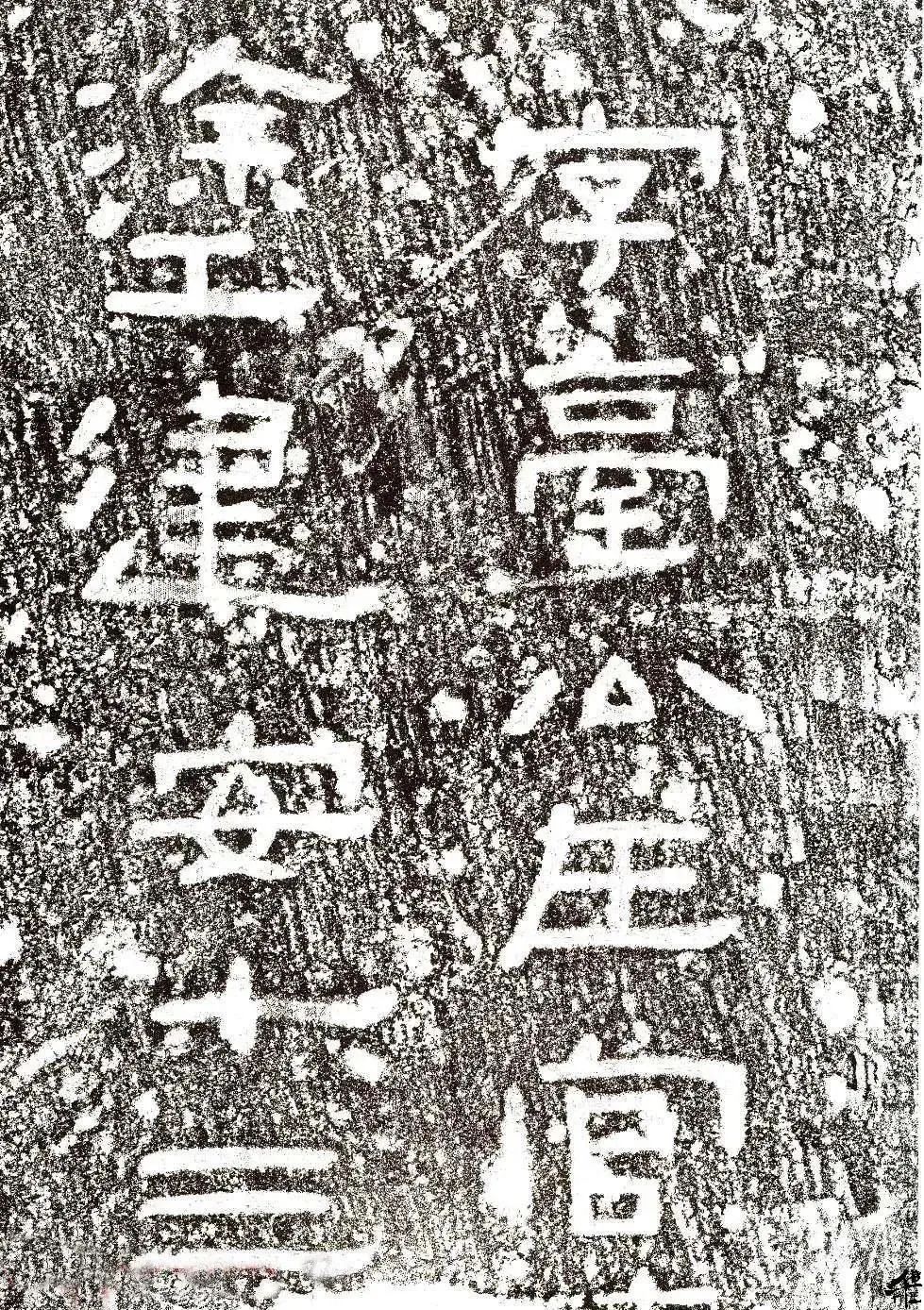

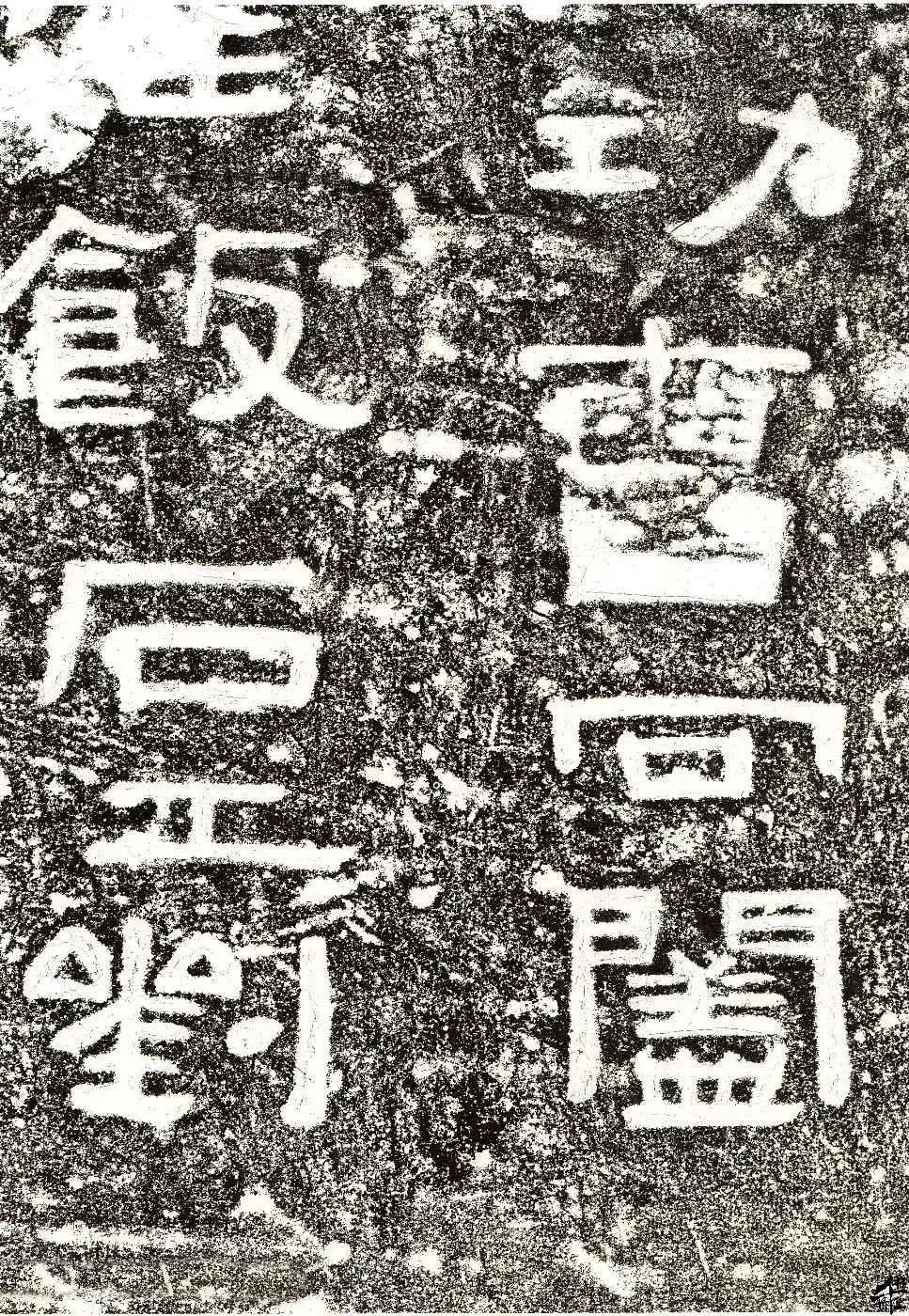

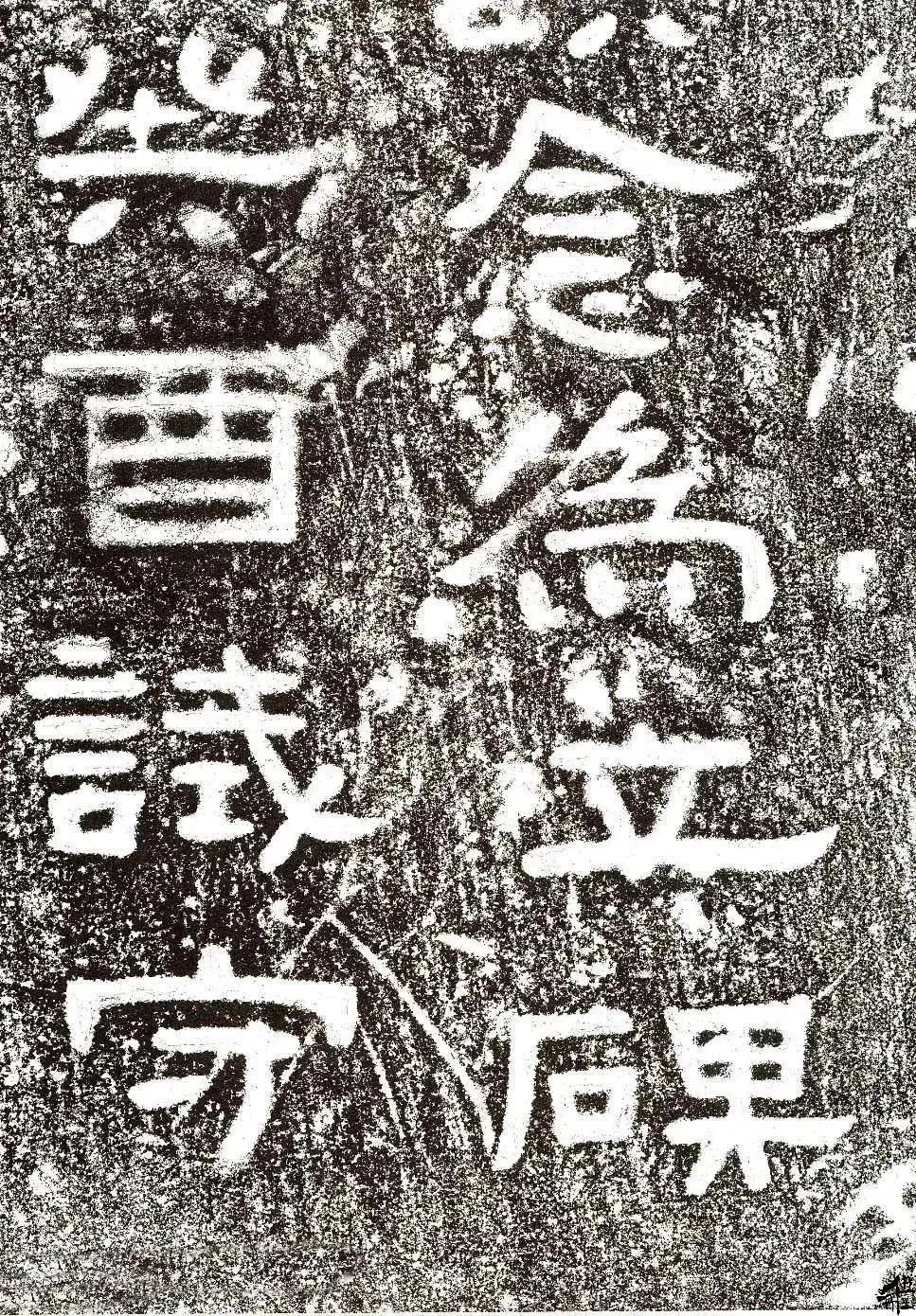

《赵仪碑》又名《赵仪残碑》,于2000年6月出土于四川芦山县旧城,刻于建安十三年(公元208年)。碑阳文字漫漶不清,并有不少于三次重复刻文,最后一次刻文能辨者有“蜀郡属国”等大字。碑阴文字大多完好,如同新出。惜出土时发现该碑已被截为三段,砌于城墙。该碑碑文排列特殊,有列无行,书风厚重峻拔,结字随意,大小参差,一任自然。用笔已出现楷化痕迹,对研究东汉至魏晋书法、文字的嬗变具有重要意义。值得注意的是,该碑碑文中有刻工的姓名,这是在汉代碑刻中较为少见的现象,说明东汉末年碑刻工匠的地位已受到人们的重视。

早在西汉时,雅安就有了青衣、严道、徙和牦牛四个县,青衣县就在今天的芦山域所。四县都属蜀郡,郡太守住在成都。公元106年至125年间,牦牛县发生叛乱,震撼了朝廷。后来叛乱被击败,朝廷亡羊补牢,在青衣县设置了蜀郡属国都尉,以加强这一带的管理。据碑文记载,赵仪便是蜀郡属国的一名都尉。他做官清正廉洁,为当地百姓做了不少好事,深得民心。赵仪去世后,芦山的官吏和百姓感念他的好处,立碑纪念。然而,事情反反复复,纪念碑又遭到了一帮叛乱者破坏。公元208年,芦山地方官张河会同几个同僚,共同捐资,聘请石工刘盛,重新镌刻了我们如今看到的《赵仪碑》。按碑上的说法,目的是为了给后人树立个榜样,让大家都来做好官。

第一块尺寸:112 * 53厘米

第二块尺寸:115 * 50厘米

第三块尺寸:115 * 53厘米

释文:汉故属国都尉楗为属国赵君,讳仪字台公。在官清亮,吏民谟念,为立碑颂。遭谢酉张除反,爰傅碑在泥涂。建安十三年十一月廿日,癸酉,试守汉嘉长蜀郡临邛张河字起南。将主薄文坚、主记史邯伍、功曹□□,掾史许和、杨便、中部□度邑郭掾、卢馀、王贵等,以家钱雇饭石工刘盛复立,以示后贤。

《赵仪碑》

东汉 / 隶书

▼

【1】汉故属国都尉楗为属/颂遭谢酉张除反/汉嘉长蜀郡临邛

【2】汉嘉长蜀郡临邛张/掾史许和杨便中部/盛复立,以示后贤

【3】赵君讳仪/傅碑在泥

【4】字台公在官/涂建安十三

【5】河字起南将/度邑郭掾

【6】功曹□□/饭石工刘

【7】念为立碑/癸酉试守

【8】亮吏民谟/十一月廿日

【9】记史邯伍/以家钱雇

墓志是中国古代丧葬制度持续发展的产物,有固定的形制和专门的文体,主要记述死者姓名、卒年和生平事迹。墓志滥觞于秦汉之际,发展于魏晋,完善于北魏,兴盛于唐,延续至明清,经历了由砖造墓志到石刻墓志,由碑形墓志到方形墓志的发展历程。

墓志始于秦汉,发现最早的有秦劳役墓瓦志和东汉刑徒砖志。秦汉之时,墓志少见亦全无系统。三国时期,魏王曹操提倡俭朴、薄葬,禁止树碑为个人立传,一般的士大夫阶层遂将死者的生平及歌颂文辞镌刻于一较小的石面上,此石置棺内随葬,后经出土,称为墓志。有的文辞用韵语结尾的称"铭",也称"墓志铭"。墓志的书法往往能体现当时的书法水平,具有很高的艺术价值。----《古代碑帖鉴赏》费声骞。

墓志,是存放于墓中载有死者传记的石刻。它是把死者在世时,无论是持家、德行、学向、技艺、政绩、功业等的大小,浓缩为一份个人的历史档案,以补家族史、地方志乃至国史的不足。也是墓志断代的确证。

墓志铭包括志与铭两个部分。关于它的起源,纵说纷繁,但墓志铭真正成为一种文体应该始于南朝,正如清朝汪汲在其《事物原会·墓志铭》书中就这样认为,比较可信。

明代徐师曾在《文本明辨序说》中说:“按志者,记也;铭者,名也。”志是用散文记叙死者姓名、字号、籍贯、官级、功德事迹的。铭是用韵文概括志的全文,并对死者致以悼念、安慰、褒扬之情,是委婉抒情的。但也有只用碑记(文)或碑铭的。

铭本是记载、镂刻之意,它开始是刻(或铸)在铜鼎上;以后也刻在石碑、金属板等器物上,或以称功德,或引申借鉴,逐渐演变成独立的文体。刘勰著的《文心雕龙》中有《铭箴》篇;萧统编选的《昭明文选》中有班固等人的铭文五篇;吴楚材、吴调侯编选的《古文观止》中有刘禹锡的《陋室铭》,至今传诵。

铭文精短活泼,或用骚体,或类五、七言诗歌或似佛家倡语,或同警世格言,妙语珠玑而不浮华,蕴藏哲理而不晦涩。这是墓志铭及其它座右铭在记功、记物等铭文的特色。明孔贞运《明兵部尚书节寰袁公墓志铭》:“按状:公讳可立,字礼卿,别号节寰。(袁可立)先世居凤阳,始祖荣,国初以战功屡调坚城卫百户,即今睢阳卫也,遂徙于睢,代以德望著。”

微信扫码可打开本站小程序

相关文章

罕见邓颖超行书书法,结体严谨,流畅自然,潇洒飘逸有书法家之风

罕见邓颖超行书书法,结体严谨,流畅自然,潇洒飘逸有书法家之风!对于邓颖超妈妈我们都很熟悉,她给人的感觉总是和蔼可亲,好妻子好目前的典范,是周总理的真正的贤内助。但是,有多少书友了解过邓颖超的书法呢?她...

刘彦湖:写字不等于书法,写字大于书法

写字和书法,是一个什么关系?刘彦湖曾经说过:写字不等于书法,写字大于书法。考虑到有些朋友不熟悉刘彦湖先生,咱们还是先来个简单的介绍。刘彦湖,1960年出生于黑龙江,历史学博士学位,现在是中国...

幼小衔接,你准备好了吗?培养正确的书写习惯

幼小衔接的准备有哪些呢?比如身心准备、生活准备、社会准备和学习准备。说起学习准备,汉字书写在幼小衔接中的地位不言而喻了。握笔姿势和坐姿是汉字书写的重中之重。好的肌肉记忆可以陪伴孩子一生。从零开始,我们...

孩子不想写字的时候,请带他认识这些“高考状元”!

每个人写书法都有疲惫期,孩子更不例外。由于心智尚未发育成熟,有时候更容易想放弃!对于一个孩子来说,能否持之以恒地练字,需要兴趣更需要榜样的力量加以鞭策,而什么样的人才能成为孩子们的榜样呢?我想莫过于会...

温家宝总理为其母校“中国地质大学”题字,圆润端庄,书法家风采

温家宝总理为其母校中国地质大学题字,圆润端庄,书法家风采! 相信不少的书友都对中国地质大学这校名的题写者有疑问,尤其是未曾在此学校上学和工作的书友,更为陌生。那么这所大学的题写者是谁...

张建会临摹《礼器碑》原碑+临本 对照学习

手机秒变高清字帖+3.8万单字+50部二玄社珍贵法帖+1.5万张历代高清字帖=30G高速U盘点图下单▼...